Dennett走了,Dennett来了

“国际米原器有多长?”

“一米,不然呢?”

“是也不是。”

“哈?”

“真空中的光速是多少?”

“299,792,458米每秒。”

“你想过一个问题吗,这个数的有效数字有几位?光那么快,光速怎么居然连小数点都没有?”

“唔。。”

“这是因为一米被定义为光在真空中于1/299792458秒内行进的距离,所以光速就是299,792,458米每秒,不多也不少。”

“原来如此,但这跟国际米原器有什么关系?”

“在采用光速定义之前,米曾经是用国际米原器来定义的。”

“这我知道。”

“那国际米原器有多长?”

“一米?不然呢?”

“是也不是。”

“哈?”

“1889年第一届国际计量大会上,人们确实制作了国际米原器并用它来定义米,定义的方法和你想的差不多——0°C时该合金米原器的长度。但在1927年第七届大会上,人们对这个定义做了一些修改,这个修改后的定义一直保持到了米原器定义被废除。这个定义是这样的:‘The unit of length is the meter, defined by the distance, at 0°, between the axes of the two central lines marked on the bar of platinum-iridium kept at the BIPM, and declared Prototype of the meter by the 1st CGPM, this bar being subject to standard atmospheric pressure and supported on two cylinders of at least one centimeter diameter, symmetrically placed in the same horizontal plane at a distance of 571 mm from each other.’ 简单来说,当你在零度和标准大气压下,把国际米原器用两个相距571毫米、直径超过一厘米的圆柱体对称地支撑起来,这时候米原器两端的距离就是一米。”

“温度和压力我理解,俩圆柱体相距571毫米是什么鬼??”

“这叫艾里点(Airy points),目前还没有中文维基页面哦。不要忘了,米原器是有维度和重量的,假如你用两个东西随便撑着它,它会形变,结果就是两端的截面不再平行,这时候如何测量两个端面间的距离就有歧义了。但假如你在艾里点进行支撑,不难证明,两个端面依然会是平行且垂直地面的。换句话说,假如你把米原器直接放在桌子上,那它的长度未必就是一米。”

“原来如此,那为什么不直接把米原器做成放桌子上时是一米?”

“虽然没有明说,但第一届大会的定义大概就是得放在平面上用,但那需要一个在一米范围内‘足够’平的桌子,我猜这在制造、操作、定义、交流上都带来了一些困难,所以他们修改了定义。一个只需要在两个支撑点足够平的桌子应该还是容易制造一些。”

“好吧。等等,维基说艾里点的距离是1/√3。那两个圆柱体应该相距577毫米呀,为什么是571?”

“唔好问题。。我也不知道。。当年大会的工作报告是法文的,我浏览了一下但并没有找到57x之类的东西。GPT跟我说这是计量学家们基于经验和微调得到的,似乎可信,不过我没搜到任何来源。如果你找到了什么资料,欢迎告诉我。我和Gemini 3讨论了一下,发现我刚才说的不准确。艾里点有两种,一种是我刚才说的保持端面平行,比较适用于端点尺(End Standard)——如量块;还有一种是可以让尺的投影缩短量最小,这对线纹尺(Line Standard)比较有意义。严格来说这叫贝塞尔点。但在非专业的语境下,人们有时习惯把“为了减小重力误差而精心计算的支撑点”统称为艾里点,因为他是这方面的先驱。米原器是线纹尺,加上没刻度的两端全长102厘米,乘以贝塞尔点的位置0.5594,就是571了。”

“挺有意思的,但为什么突然聊这个?”

“这是我最近看的一本书学到的,觉得冷僻又有趣,就分享一下。”

“《机械精度基础》,1977年出版翻译的,啥书啊这是,你咋找着的?”

“从一篇哲学论文里,它引用了书里的图片来展示测量精度是如何通过自举/互举持续提高的。”

“哲学论文引用了一本机械精度的书?这作者应该很有趣。”

“没错,他叫丹内特,Daniel Dennett,是我的哲学偶像,我觉得他足以比肩休谟。”

“为什么是休谟?提到哲学家大家想到的不都是什么尼采、黑格尔、康德吗?”

“那是外行,你用英文多搜搜就知道在什么都能分好几派的哲学圈里对休谟的推崇有多么普遍了。”

“好吧,那跟我说说丹内特,你为什么喜欢他?”

“原因很多,他整个人我都很喜欢。首先当然是学识,广博深湛,你从他引用的文献就能看出来,但他的性格也有一些我特别喜欢的地方。一是他对待论敌的态度。学术争论我见多了,他的辩论态度是我见过最好的。他也专门谈过如何有建设性地批评,他称之为拉波波特法则:

- 你应该非常清楚、生动、不偏不倚地重述对手的想法,使得你的对手说:‘谢谢你,我刚才要是像你这么表述就好了。’

- 你应该把对方观点中你所同意的部分都列出来,尤其是那种并非被人们广泛接受了的观点。

- 你应该提到那些从你对手那里学到的东西。

- 只有完成了以上三点,你才能说一句反驳或批评的话。

他自己也真是这么做的,他对各种对手理论——有些在我看来相当愚蠢——的细节掌握常常到了一种让我心疼的程度。他对对手学说的重述甚至得到过对手的肯定,只要你跟别人进行过争论你一定知道这多么难能可贵。

我个人印象最深的例子是关于古尔德的。古尔德是哈佛大学的生物学教授,写了很多文笔优美、非常流行的进化论‘科普’读物,但他对进化论的表述常常含混不清并且似乎时不时在暗示进化论过时了。这导致内行对他的态度非常复杂,有点 ‘our son of a bitch’ 的味道,比如 Maynard Smith 说:

古尔德的位置相当奇怪,尤其是在美国这边。由于他的文章非常出色,他已被非生物学家视为杰出的进化理论家。与此相反,与我讨论过他的工作的进化生物学家则倾向于把他看作是一个思想混乱到几乎不值得理会的人,但又认为他不应该受到公开批评,因为他至少站在我们这一边反对创世论者。如果不是他给非生物学家描绘了一幅进化论现状的虚假画面,那么这一切都无关紧要。

Gould occupies a rather curious position, particularly on his side of the Atlantic. Because of the excellence of his essays, he has come to be seen by non-biologists as the preeminent evolutionary theorist. In contrast, the evolutionary biologists with whom I have discussed his work tend to see him as a man whose ideas are so confused as to be hardly worth bothering with, but as one who should not be publicly criticized because he is at least on our side against the creationists. All this would not matter, were it not that he is giving non-biologists a largely false picture of the state of evolutionary theory.

我读过很多进化大家对古尔德的批评,有 Maynard 这样嘲讽的,有道金斯在《盲眼钟表匠》里对间断平衡的评论(第九章),也有对古尔德诡辩手法和动机的诛心分析(Joseph Carroll 的 Modern Darwinism and the Pseudo-Revolutions of Stephen Jay Gould),各有各的妙处。但读完之后我都还是会忍不住想找个时间去看看古尔德的原文是什么样的,不是因为我认为他们误解了古尔德或者古尔德也许是对的,我只是觉得他们对古尔德的表述还是不够详尽,我还是不明白为什么这个搅屎棍能有那么大的影响力,直到我读了丹内特对古尔德的处理。《达尔文的危险思想》的第十章都在谈论古尔德,从对拱肩的建筑学细节反驳到对间断平衡各种可能含义的评估,全面而详尽。古尔德说对的地方,丹内特都加以承认,古尔德含混不清的地方,他都尽最大的善意去澄清和加强。从那以后,我再也不想去读古尔德的原文了,因为我知道就算我花时间读完,我对古尔德的理解大概也不会有丹内特阐述的清晰。书中丹内特提到他愿意这么认真阅读古尔德的原因也让我颇有触动:

在许多生物学家看来,古尔德似乎是在主张,间断平衡这个理论讲的是通过大突变实现的戈尔德施密特式物种形成。在他们看来,古尔德正在朝着戈尔德施密特被玷污的名誉努力挥动他那根神奇的历史学家魔杖,想让戈尔德施密特的观点重获青睐。这个传说中的古尔德,正统观念的驳斥者,严重地妨碍了真实的古尔德,最后甚至连他的同事们也按捺不住地要去读读他草草写就的文章。他们难以置信地对他大加调侃,他随后否认自己这篇文章是在给戈尔德施密特的骤变论 (saltationism) 背书——而且说他从没这么干过,大家调侃得更凶了。他们知道他说过什么。但他们真的知道吗?我必须承认,我原本以为他们知道,直到史蒂夫·古尔德坚持要我将他的各类出版物全部查看一遍,亲眼看看他的反对者们是如何硬生生地把他漫画化的。他的话触动了我;没有人比我更清楚,怀疑者们想也不想就顺手给某人的精妙看法贴标签的行为,有多令人泄气(我就是传闻中那个否认人类可以体验颜色和疼痛,并且认为恒温箱会思考的家伙——不信就去问我的批评者们)。 因此我查看了一番。

我另一个喜欢丹内特的原因是他的动手能力,他不仅是个哲学家,还是个 craftsman。他有个大农场,从他的农场邻居那,他学会了‘架房子、盖屋顶、装窗户、围篱笆、犁地、砍树、杀鸡、挖蛤蚌、养猪、钓鲑鱼和跳舞’,他的邻居评价他说:‘同样一件事,你不用教他两次。’丹内特很珍视这一评价。

我很羡慕这样的动手能力,买了房子后虽然我也会漆墙弄点简单的水电,也时不时跟你做点木头手工,完工时我确实有成就感,但我对过程还并不享受,也做不了太复杂的东西,希望有一天我也能拥有更多的手艺。”

“听着真是个很有意思的人,那他主要研究什么呢?”

“很多,认知科学、进化论、模因学(memetics)……比如刚才提到的那篇论文,题目叫做《达尔文‘奇怪的推理倒置’ Darwin’s ‘strange inversion of reasoning’》,是他对进化论洞见的精彩提炼,其实也不难理解,比如你手里的手机,功能强大吧,它是怎么来的?”

“苹果生产的?”

“对,怎么生产的?富士康流水线生产的对吧。那生产线的原料是哪来的呢?最终都是机床生产出来的,工业之母嘛。我想说的是那机床是怎么来的?”

“不知道,你说。”

“是精密机床生产出来的。”

“……那精密机床是怎么来的?”

“是超精密机床生产出来的。”

“……”

“你怎么不问超精密机床是怎么来的?”

“你是不是有病。。”

“哈哈不不不,超精密机床是老师傅手刨出来的。”

“哈?”

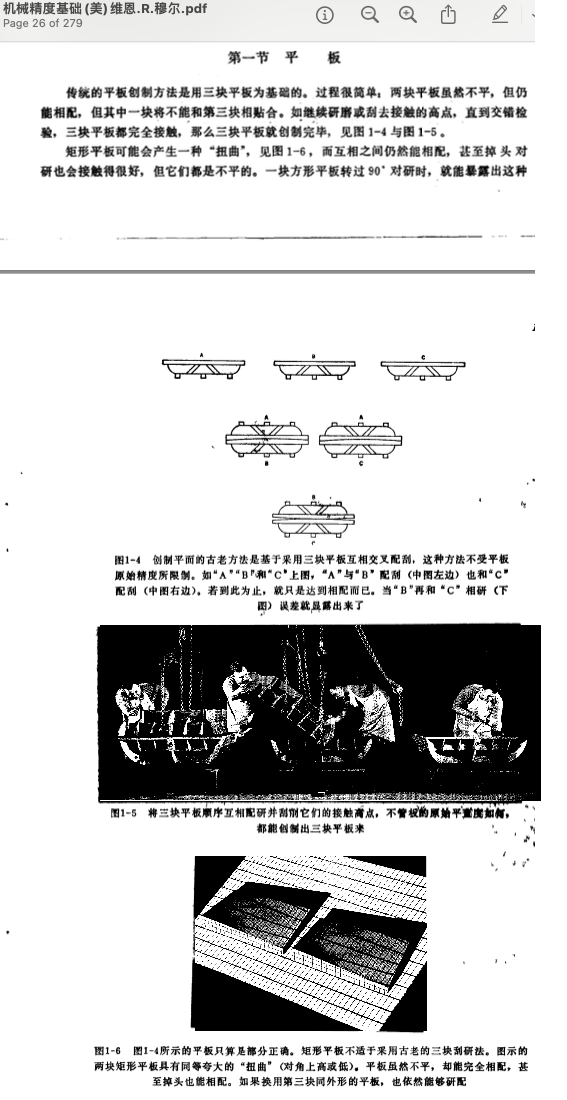

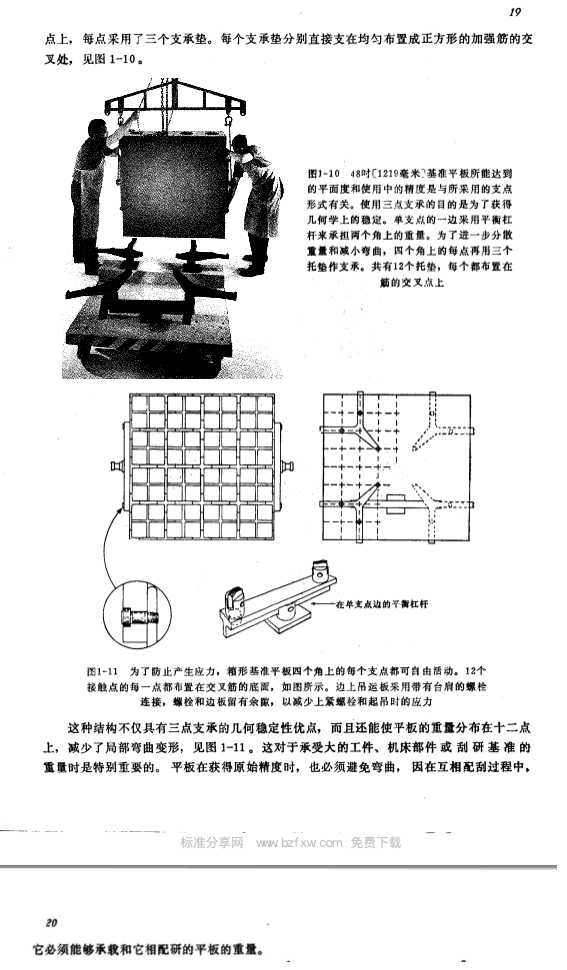

“或者说最早的精密机床是手刨出来的。原理是这样的,虽然我们不知道怎么把平面刨的特别平,但我们知道怎么检验一个平面是否特别平,这叫做三平面法(three-flat test),就是刨三块平面,两两贴合,假如全部贴合就说明三块都是平的。你可能以为机床的面一定特别光滑,其实它是凹凸不平的,只要加工件放上去是平的就行。这里的要点是:当我们有突变——老师傅随便刨和选择——三平面法,我们就可以得到一个高精度的平面。当然老师傅并不是随机在那刨,他们有他们的技巧,这让突变更定向,但突变加选择正是进化算法的核心。

真实情况当然要更复杂,魔鬼藏在细节中。三平面法其实只适用于正方形平面,而怎么把三块巨大的铸铁平面吊起来相互贴合、怎么避免形变、怎么控制温度,都还有很多学问。但我们不需要一上来就做得很平,我们只需要一个比现有技术更平的平面就算进步,而有了这么一个更平的平面(和其他改进),我们就可以得到更好的吊臂、铸铁、温度计……,回过头来又可以让我们生产更平的平面,精度就是这么互举的。其实假如你是个特别严谨的逻辑学家,你会发现之前谈到的米的定义是不完备的:当你还不知道米是怎么定义的,你怎么判断两个圆柱体是不是相距571毫米?但对进化论者这并不是一个不可捍卫的事,尤其我们还有第一届大会的定义,最初的定义并没有圆柱体这些复杂的东西。我们可以依赖第一届大会定义的米来判断两个圆柱体是不是相距571毫米、直径是不是大于一厘米——这当然不如后来的测量精确,但它足够好,继而我们可以得到更精确的米的定义。换句话说,这个定义本身就是通过之前更粗糙的定义自举的。

“很有意思,但为什么叫达尔文奇怪的推理倒置?”

“嗯,现在回到富士康流水线,光有零件是不够的,零件并不会自己变成手机,我们还需要人,这就带来了另一个角度的追问:厂弟厂妹——或者说人,是怎么来的?一个常见的答案是上帝造的。”

“哈哈哈,我知道你要说什么了!”

“没错,正常情况下大多数人就停留在上帝这个答案上了,但有了前面的铺垫,停留在这就显得毫无道理。我们显然应该像追问机床是怎么来的一样去追问上帝是怎么来的,难道还有一个超精密上帝吗?就算有这在逻辑上真的算进展吗?显然不算。但人的复杂性比机床大得多,更需要一个解释,怎么办呢?对于前达尔文时代的思想家这是个巨大的死结,比如休谟,他认识到这世界的复杂性需要一个解释,但他也知道上帝这条路走不通,可他找不到另一条解释复杂性的路,纠结致死。直到达尔文的出现,人们第一次明白一个复杂的东西可以来源于不那么复杂的东西,复杂性的解释方向被倒置了,这个世界的复杂性不再需要丹内特所说的‘天钩(skyhook)’从天上吊着,而只需要起重机就能从平凡的泥土中慢慢搭建起来,这就是达尔文奇怪的推理倒置。”

“明白了。你之前提到丹内特还研究模因学(memetics),我知道互联网上的梗图叫做 meme,但这居然还是一门学科?”

“嗯,模因是道金斯在《自私的基因》里提出来的,指的是能复制的最小的思想单位。他一开始的提议比较保守笼统,应该预见到了将会遭到的批评。丹内特极大地发展了它,并利用他的哲学功底对术语进行了清理,澄清了许多常见的误解和非难。模因这概念可能有点抽象,但如丹内特举过的例子,贝多芬《第五交响曲》的前四个音符——当当当当,就是一个模因。首先它能在大脑间传播——刚才你的脑子里肯定响起了那个旋律,这就是模因在大脑间复制,其次这组音符不能再拆得更小了。当然我们更熟悉的模因就是单词。如丹内特所说:‘单词就是能发声的模因 Words are memes that can be pronounced’。”婴儿六岁之前,平均每天要被7个新单词模因感染。互联网上的梗图显然也是模因,所以英文里梗图就叫做 meme。当然如果只是单纯地把这些东西赋予一个新的名字并没有多大意思,模因学的期待是我们可以通过类比模因和基因来获得更多的洞见,比如丹内特举过一个模因连锁的例子,这个例子描述的并不是什么新东西,在个体视角下我们可能会用锚定效应之类的心理学名词来描述这类现象,但模因学提供了一个新的角度来思考它。这个角度能走多远、能带来多少新意、值不值得都很有争议,但丹内特是坚定的支持者。”

“好吧,你说服我了,我相信丹内特真的很厉害,但这反而让我对另一个问题更加困惑:为什么我感觉从没听说过他?”

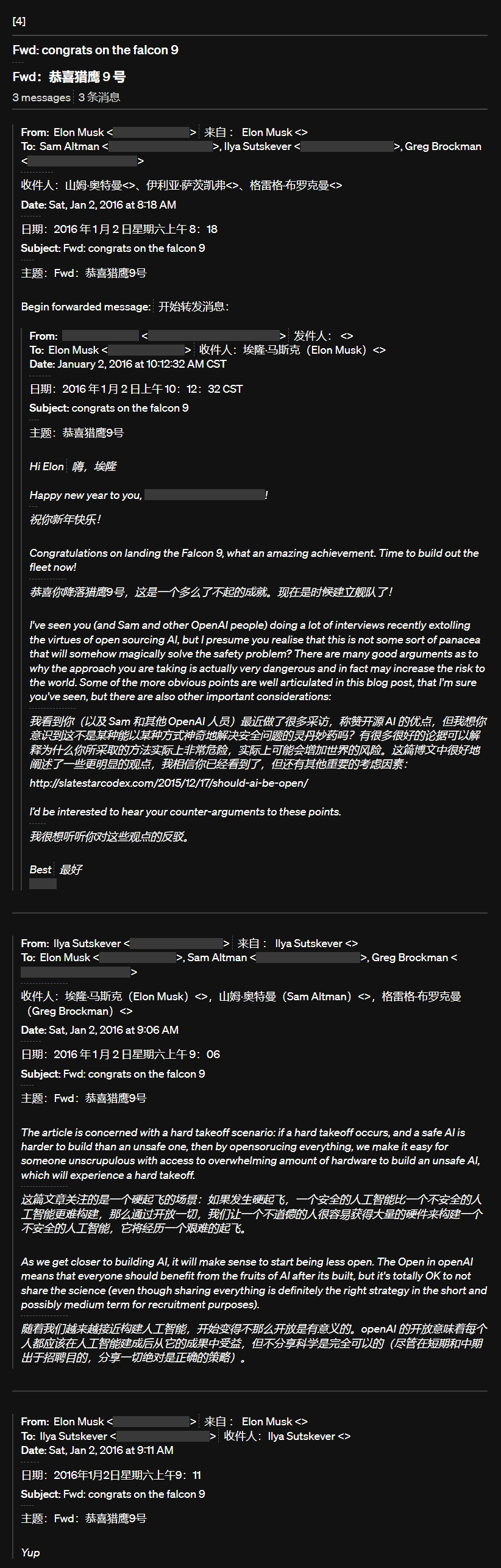

“那是因为你这方面的信息主要来自于中文世界——现代文明的边缘地带。举个例子,前阵子 OpenAI 和马斯克撕逼,把以前的邮件都爆了出来,中文媒体兴奋地报道了一遍,但对下面这封邮件,我没看到任何人问

- 当 Ilya 在跟马斯克探讨开源 AGI 的利弊时,他发的那个 http://slatestarcodex.com/2015/12/17/should-ai-be-open 是啥?

- 为什么在这样的讨论中,他唯一的引用不是论文,不是新闻报道,不是某位 AI 大神的推特,而是一个博客?

- 为什么他居然还认为马斯克应该已经看过了?

- 从马斯克的回复来看,他确实也看过了。这个博客到底是何方神圣?

其实这个博客(SSC)的作者是个精神科医生,在理性主义社区声望极高。几年前作者跟纽约时报起了冲突还炸出一堆重量级粉丝,比如 Paul Graham。他博客的文章出现在英语世界的各种地方,甚至法院判词都引用过。所以 Ilya 和马斯克读过它并且作为讨论的起点非常合理,他们没读过才是难以想象的,但你在中文世界听说过它吗,除了我的朋友圈?

这还是在紧追不舍的 AI 领域,其他领域就更别提了。

丹内特的情况也是类似的,在国外知识分子里他大名鼎鼎,你从 DeepMind 的 Demis Hassabis 接受采访提到他时那尊敬的口吻就不难看出来。

Lex Fridman:前段时间谷歌的一个工程师认为某个语言模型是有感知的,你遇到过有感知的语言模型吗?如果一个系统出现了“感知”,你怎么理解这种情况?

Demis Hassabis:我不觉得目前世界上的任何一个 AI 系统是有意识或者有感知的,这是我每天与 AI 互动的真实感受。所谓感知,更多是我们大脑自己的投射,由于那是一个语言模型,与智慧息息相关,所以人们就很容易把系统拟人化。这也是为什么我认为图灵测试有缺陷,因为它建立于人的反应和判断上。我们应该和顶尖的哲学家谈谈意识,比如 Daniel Dennett 和 David Chalmers,以及其他对意识有深刻思考的人。目前意识还没有公认的定义,如果让我来说的话,我觉得意识的定义是,信息得到处理时带来的感觉。

丹内特去世时 Demis 也第一时间发表了悼念。在中文圈丹内特这几年也慢慢火了起来,好几本书都翻译出版了,比如《达尔文的危险思想》去年终于出来了,一本1995年的畅销书。。”

“等等,他去世了?”

“嗯,昨天。”

“难怪我觉得你昨天情绪不太好,是因为这个吗?”

“嗯。”

“那你不打算写篇文章纪念一下吗?”

“有点想,但我又觉得我分量不够。辉格应该会写的。”

“……你觉不觉得 Dennett 这名字挺好的,很典雅很平静的感觉。”

“你这么一说还真是。”

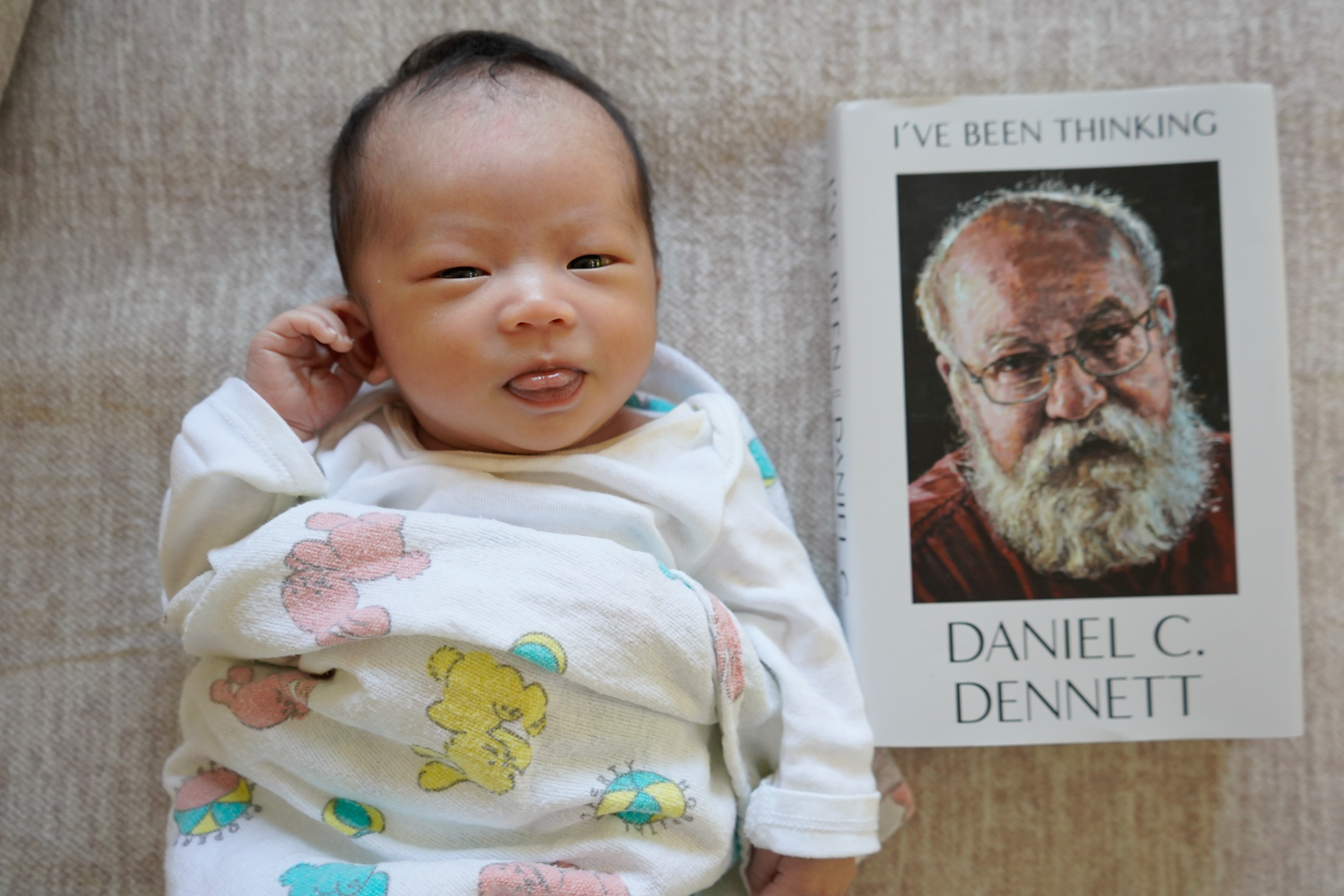

“我们不正愁孩子叫什么吗?”

“你这么一说还真是。。不过这是姓,我看看…… Google 说虽然少见,不过也可以用作名。那就它吧,我越想越觉得不错。”

“为什么越想越觉得不错?”

“第一挺独特的,我们中国家长还是希望名字有特色一点;第二是对一位我们喜爱的故人的纪念,也符合英文习惯;第三丹内特一生致力于阐述进化论哲学,我觉得以一个新生命的诞生来纪念他再合适不过了。从基因之河的角度看,一艘满载着智人基因的船于 2024/4/19 沉没了,几周后一艘几乎一样的船浮了上来。”

“怎么会几乎一样?”

“你忘了人类和黑猩猩的基因相似度都有98.8%吗?”

“哦对。”

“模因之河的角度就完全不同了,一艘满载着人类顶级思想模因的巨轮沉没了,之后一艘空空的小舢板浮了上来,除了船艏涂着一样的名字,它们目前还没太多相似之处。

不过你觉得未来会怎样?这艘小船会长得多大?他会因为我们给他的名字而更容易被丹内特留下的的思想模因感染吗(名字模因对思想模因的连锁增强)?丹内特说:‘A scholar is just a library’s way of making another library 学者就是图书馆自我复制的渠道。’你觉得他将来会去复制一座什么样的图书馆呢?”

“我不知道,不过我很期待。”

上一篇 为什么金斯伯格反对罗诉韦德案

下一篇 下面没有了╮(╯_╰)╭